L’America che non perdona

12 giugno 2020 | diMarco Bardazzi*

«Gentile Mr. Smith, avevamo in programma di ucciderla il 4 giugno. Purtroppo, il Covid ha cambiato i nostri piani. Le diamo un nuovo appuntamento per ucciderla il 4 febbraio 2021. Cordiali saluti». Il testo della decisione di questi giorni della Corte suprema del Tennessee sul caso di Oscar Franklin Smith non dice esattamente così, ma il senso è quello. Uno degli effetti collaterali (positivi) del Covid-19 negli Usa, è che ha messo in crisi anche la sempre prolifica macchina delle condanne a morte. Ma gli Stati si stanno riorganizzando e presto riprenderanno a uccidere i vari Mr. Smith in attesa nei bracci della morte. Qualche Stato non si è lasciato intimorire neanche dal coronavirus: per esempio il Missouri, che il 19 maggio ha eliminato con un’iniezione letale il condannato Walter Barton.

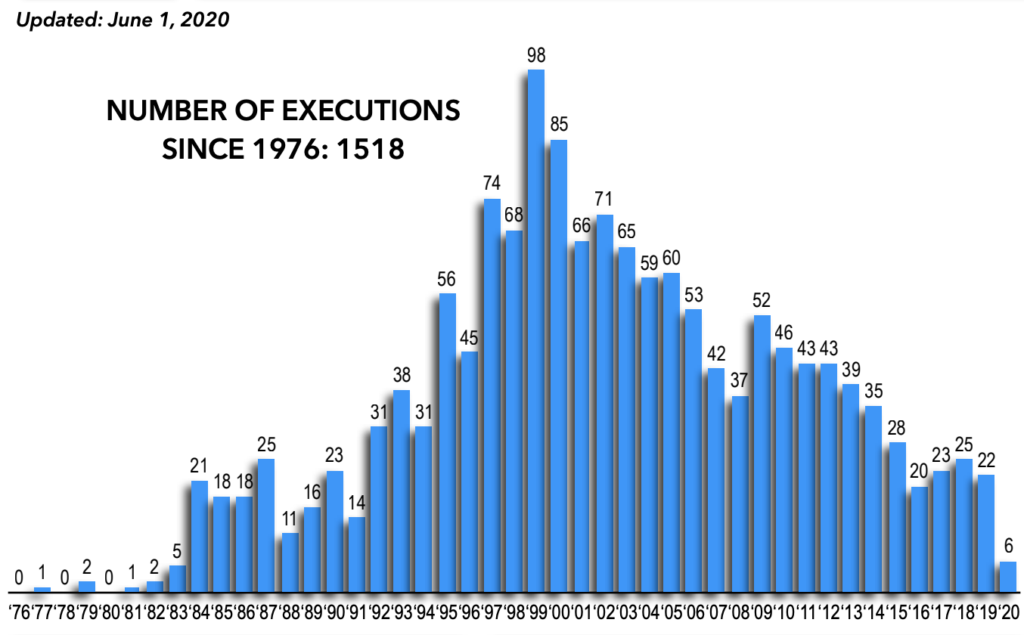

Smith adesso ha altri otto mesi da vivere in attesa di morire, che vanno ad aggiungersi ai 30 anni già passati da quando fu condannato a morte per l’assassinio della ex moglie e dei loro due figli. Ormai è un settantenne che la società potrebbe tranquillamente lasciar morire in cella all’ergastolo (o anche valutare se non si sia guadagnato la possibilità di attendere la morte fuori da un carcere). Ma l’America della pena di morte non arretra di un millimetro. Il Covid è solo una temporanea battuta d’arresto: nei bracci della morte americani ci sono 2.620 persone in attesa di essere terminate con un’iniezione letale e gli arretrati dovranno essere recuperati in fretta. Anche se i ritmi non sono più quelli di fine anni Novanta-inizio anni Duemila, quando le camere della morte lavoravano a pieno ritmo. In quegli anni del picco di esecuzioni vivevo e lavoravo come giornalista negli Usa e nessuno tra i tanti temi che ho raccontato mi ha mai colpito più della pena di morte.

L’America ci affascina e ci interroga anche per le sue innumerevoli contraddizioni, come testimoniano questi giorni di tensione e scontro sui temi del razzismo, dell’abuso di potere, della libertà di espressione e di protesta. Con tutto quello che è successo negli ultimi anni, la pena di morte sembra quasi un tema secondario, lontano dai riflettori e dalle priorità del momento. Eppure, l’incapacità di rinunciare alla pena capitale resta la più vistosa e drammatica delle contraddizioni, soprattutto per l’insistenza nel negare la possibilità di una riabilitazione in carcere e nel non considerare mai chiuso un caso fino a quando non si è data ai familiari delle vittime la possibilità di quella che viene chiamata closure. La presunta pace che porterebbe il sapere che finalmente vendetta è fatta. Occhio per occhio, dente per dente. È vero, c’è la pena di morte anche in Cina o in Arabia Saudita. Ma inevitabilmente si pretende di più da un Paese che si professa culla della democrazia e che è stato fondato sulla promessa di proteggere «Life, Liberty and the pursuit of Happiness».

Di pena di morte americana è quindi giusto continuare a parlare, anche ora che i numeri delle condanne eseguite sono diventati molto piccoli. Perché se c’è un tema su cui è sbagliato concentrarsi sui numeri, è proprio questo. L’ho capito quando l’argomento generico “pena capitale” è diventato per me nomi, volti, storie. Due in particolare.

Una tiepida sera del settembre 2000, un gruppo di giornalisti italiani tra cui chi scrive, insieme a Oliviero Toscani, protagonista delle campagne contro la pena di morte firmate Benetton, si sono ritrovati in un luogo insolito: il parcheggio all’esterno del Greensville Correctional Center, a Jarratt, il luogo dove la Virginia mette a morte i propri dead men walking. Un posto sperduto in mezzo ai boschi, dove siamo arrivati in tanti per l’esecuzione di un italoamericano, Derek Rocco Barnabei. Avevo intervistato Derek Rocco varie volte nei mesi precedenti, ho seguito la sua vicenda di condannato che fino all’ultimo istante si è proclamato innocente dell’omicidio che gli veniva attribuito e quella sera ero là per raccontare il triste epilogo di una storia che si ripete nelle camere della morte di mezza America.

Il copione è più o meno sempre quello: il detenuto disteso sul lettino, gli aghi infilati nel braccio, una dose di sodio tiopentale che entra nelle vene per fargli perdere conoscenza, seguita dal bromuro di pancuronio per paralizzargli i muscoli e infine dal cloruro di potassio per provocare l’arresto cardiaco. La differenza, per me, era che stavolta quel detenuto non era solo un numero. Era una persona con la quale avevo scambiato lettere e telefonate, di cui conoscevo la famiglia e gli amici e che mezz’ora prima di morire, parlandomi per telefono dalla cella al fianco della camera della morte, con una voce carica di paura e adrenalina difficile da dimenticare, mi aveva detto: «Fai in modo che non si dimentichino di me».

Nei mesi successivi, pensando a Derek e riflettendo su come continuare a raccontare la pena di morte dando un volto a persone che troppo spesso sono solo fantasmi, mi sono messo alla ricerca di altri “italiani d’America” nel braccio della morte. Non che il fatto di avere radici italiane significasse qualcosa di particolare, nel panorama degli oltre 3.400 uomini e donne che negli Usa in quel momento passavano il tempo aspettando di essere giustiziati. Ogni vita umana che se ne va per iniezione letale, sedia elettrica, camera a gas o plotone d’esecuzione (un paio di Stati lo prevedono ancora), ha un valore in quanto tale, non perché porta un cognome italiano o messicano, una pelle bianca, nera o quant’altro. Ma il caso Barnabei, con le folle in piazza in Italia a seguire in diretta l’esecuzione in Virginia, aveva dimostrato che inevitabilmente negli italiani scattava un motivo di attenzione in più nel sapere che si parlava di un figlio di immigrati delle nostre terre, piuttosto che di un ragazzo messicano di una gang di Los Angeles.

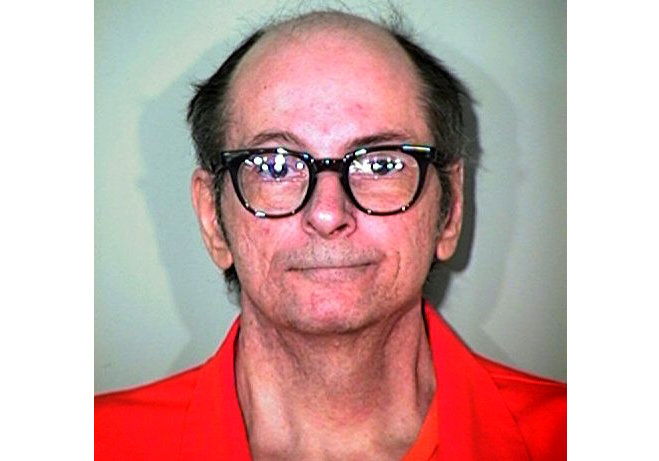

È così che dalle sterminate liste degli ospiti del braccio della morte, è saltato fuori un “signor Rossi” in attesa del boia in Arizona in un posto con un nome che a sua volta richiamava l’Italia: Florence. Un personaggio impensabile che nel tempo è diventato mio amico.

Florence è una cittadina di seimila abitanti, tagliata fuori dalle grandi vie di comunicazione sull’asse Phoenix-Tucson, che sognava di diventare protagonista di una corsa all’oro sulle vicine Superstition Mountains. Quando l’oro si è rivelato solo una superstition, la città si è buttata su un altro business: quello delle prigioni. È dalla fine dell’800 che l’Arizona custodisce i detenuti a Florence. Durante la Seconda Guerra Mondiale vi vennero realizzati anche campi di detenzione per i prigionieri nemici e ancora oggi, nel museo locale, si possono ammirare foto ingiallite di volti siciliani, rosari, immagini della costiera amalfitana: sono le reliquie che ricordano la prigionia dei molti italiani che trascorsero qui lunghi mesi, talvolta anni di detenzione nel deserto. Dal 1910 a Florence l’Arizona ha anche cominciato a giustiziare i propri condannati a morte. Una faccenda che un tempo si sbrigava in fretta, con le impiccagioni. Ma nel 1930 la prima donna a venir giustiziata, Eva Dugan, restò decapitata e l’orrore per l’accaduto spinse le autorità a passare alla più “civile” sedia elettrica. Oggi lo Stato ammazza con l’iniezione letale, ma lascia aperta anche l’opzione della camera a gas.

Le prigioni di Florence sono più o meno accessibili secondo la pericolosità dei loro ospiti. Il carcere più protetto di tutti è l’Eyman Complex e al suo interno l’unità più isolata è la Special Management Unit II (Smu-II), dove convivevano detenuti di massima pericolosità e i condannati a morte dell’Arizona. Nel 2004 sono entrato nella Smu-II per andare a incontrare, dopo tre anni di scambi di lettere e qualche complessa telefonata, una delle 128 persone che là dentro erano in attesa di essere ammazzate: Richard Rossi, Richie per gli amici, il detenuto numero 50337 del sistema dell’Arizona State Prisons.

Richie era il figlio di Andrea “Andrew” Rossi, emigrato negli Usa da Roma, e della napoletana Angelina Rossetti. La coppia lo mise al mondo il 30 giugno 1947 a Brooklyn e il piccolo Richard era cresciuto nella vivace comunità italoamericana locale, prima di trasferirsi a Phoenix, in Arizona, dove ha commesso l’errore che è costato la vita a un altro e ha rovinato per sempre anche la sua. La notte del 29 agosto 1983, schiavo degli effetti della cocaina, uccise a colpi di pistola Harold August durante un litigio legato alla vendita di una macchina per scrivere. Una vicina di casa di August fu colpita a sua volta, ma se la cavò.

Richard Rossi ha sbagliato e non lo ha mai negato. Ma si è trovato chiuso per sempre in un luogo che non ammette la possibilità che un uomo possa cambiare, neppure dopo più di 20 anni di cella. Un posto dove non c’è spazio per il perdono e per una seconda possibilità. Dai tempi del suo processo, celebrato quando ancora alla Casa Bianca c’era Ronald Reagan, Richie ha aspettato paziente di morire di iniezione letale e ha riempito il tempo scrivendo a un gran numero di amici o mettendo su carta pensieri e analisi sul sistema carcerario, sotto forma di saggi o di poesie. Un suo libro, pubblicato in Italia con il titolo “La mia vita nel braccio della morte” (Tea Edizioni), è una delle testimonianze più dettagliate che conosco di come trascorre il tempo un condannato. Per 23 ore e mezzo, il mondo di Richie era una tomba di cemento di 3 metri per 2 metri e 20, senza finestre e con una porta di metallo traforato che non concedeva niente alla privacy. La mezz’ora restante era quella d’aria, in una gabbia solitaria all’aperto nei 40 gradi dell’Arizona, con l’unica compagnia di una pallina di gomma da tirare contro il muro, per fare esercizio.

Per parlare con Richie e gli altri detenuti, nella grande sala colloqui del carcere, occorreva quasi urlare con la bocca appoggiata a una sottile intercapedine metallica, l’unica fessura attraverso la quale i suoni potevano raggiungere l’interlocutore, dall’altra parte di un vetro antiproiettile. Prima di entrare nella sala, occorreva sottoporsi alla lunga trafila dei controlli attraverso barriere di filo spinato e cemento, dopo essersi assicurati di aver rispettato tutti gli articoli del regolamento. L’elenco dei divieti era lungo due pagine e prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo di non indossare jeans e di lasciar fuori soldi, gioielli, oggetti metallici di ogni genere, persino pezzi di carta. Eppure, quando superavi le lunghe trafile burocratiche e arrivavi finalmente di fronte a Rossi, trovavi un uomo sorridente, che raccontava barzellette e sembrava sapere del mondo esterno più cose di chi vive la quotidianità senza vincoli e sbarre, ma in modo distratto.

Richie alla fine ha fregato lo Stato dell’Arizona: è morto di cause naturali, prima che lo ammazzassero. Nei suoi ultimi anni, aveva preso l’abitudine di spedire per posta alle mie figlie figurine di carta fatte a mano nelle sue lunghe ore vuote. Erano uccelli, angeli, quasi sempre creature con le ali. Era il suo modo di esprimere la voglia di volare di chi è costretto dentro una gabbia.

*Marco Bardazzi ha girato il mondo per un trentennio come giornalista. Per dieci anni ha raccontato l’America agli italiani da New York e Washington per l’Ansa, poi ha lavorato alla “Stampa” e ora guida la comunicazione di Eni.

Nessun commento:

Posta un commento